Photo story

1. 土呂久・輝く闇

1. 土呂久・輝く闇

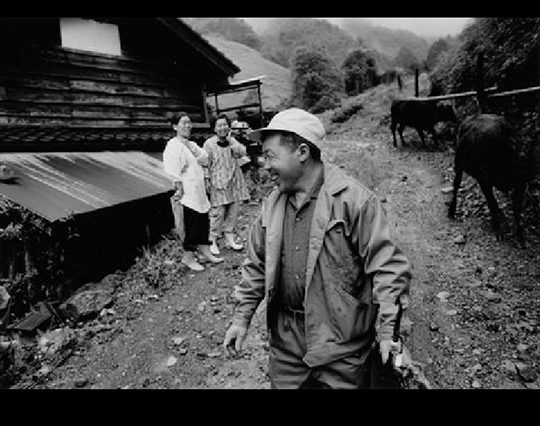

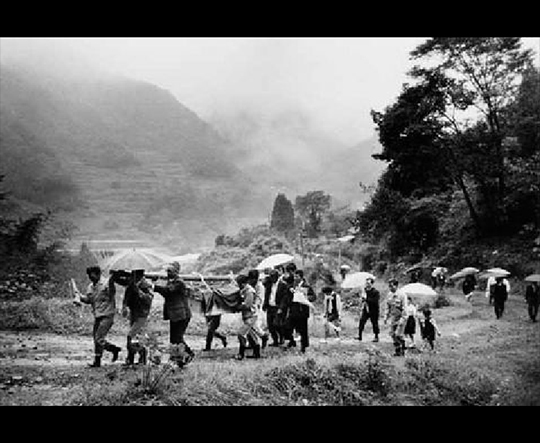

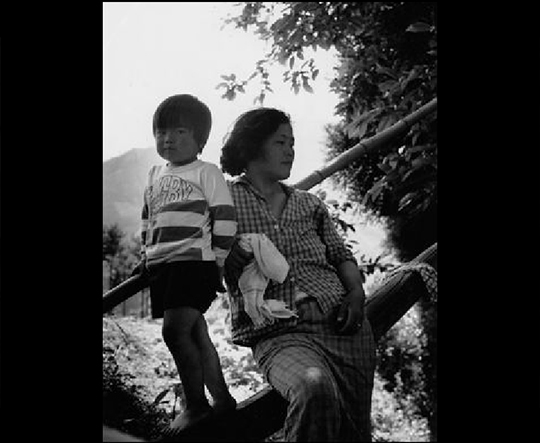

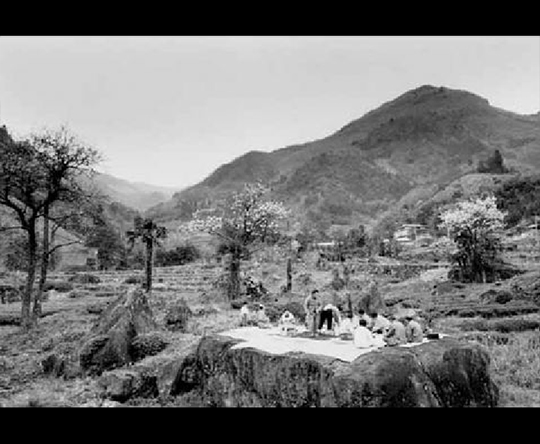

宮崎県高千穂町の中心部から大分県境へ車で約30分。宮崎県側の行き止まりの集落が、土呂久(とろく)地区である。現在は、人口150人ほど、30世帯余の小さな集落である。

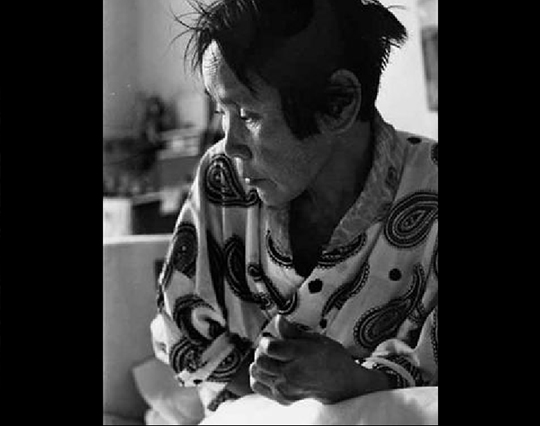

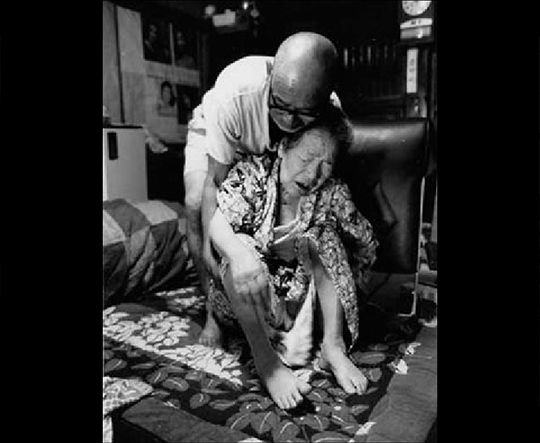

この集落の真ん中で、致死量0・1グラムと言われる猛毒の亜砒酸を製造する鉱山が、1920年(大正9)から始まったことで、大気が汚染され、土壌が汚染され、水が汚染された。住民の多くがが慢性砒素中毒症となり、一家が死滅し、農作物ができなくなり、牛馬が次々と死んでしまう「土呂久鉱毒事件」が起こった。

ことなく、村人は泣き寝入りするしかなかった。

土呂久鉱山は、1962年(昭和37)に閉山となり、被害の記憶は、土呂久の住民にさえも薄らぎ始めていた。しかし、全国的に、水俣病、四日市ぜん息、イタイイタイ病など、公害事件の被害者の救済が大きな社会問題になっていた時期と重なり、土呂久の子どもたちが通う岩戸小学校の先生たちが被害の実態を住民から聞き取り調査を始めた。それと共に、被害者の一人だった佐藤鶴江さんが、自らの救済を訴えて声を上げ、1971年(昭和46)に全国的に知られることとなる。

被害者の損害賠償請求は、最後に鉱業権を持っていた住友金属鉱山(株)を被告として裁判を起こしたが、最高裁で1990年(平成2)に和解となり、被害者の救済を求める闘いは幕を閉じた。

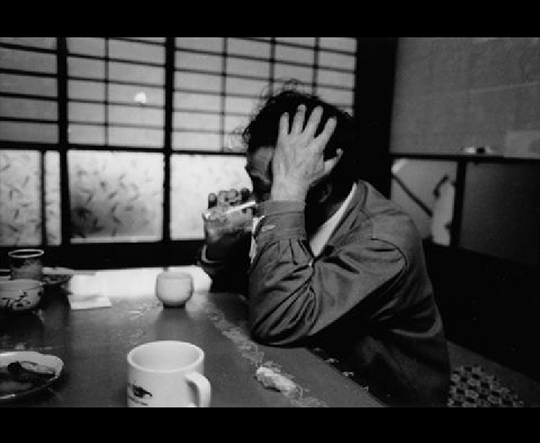

私は、1973年(昭和48)7月に初めて土呂久を訪ね、それ以後、被害者の病状や集落の日々の暮らしを取材させてもらっている。

土呂久鉱毒事件の「闇の記憶」を取材するのはもちろんだが、戦後の高度経済成長の中で育ち、物質文化に翻弄されていた私のレンズが向かう先は、いつしか、自然の懐の中で魅力的な暮らしを営む土呂久の「輝く日常」となっていた。